links hier

hier RND Christoph Kühne 13.04.2025,

3,5-Prozent-Regel: Gibt es kritische Massen bei Protesten?

Massendemo: Die türkische Opposition protestiert in Istanbul gegen die Verhaftung des hiesigen Bürgermeisters Ekrem Imamoglu.

Hunderttausende gehen derzeit in der Türkei auf die Straße und wollen die Dauerherrschaft von Präsident Erdogan beenden. Doch wie viele Menschen müssen aufbegehren, damit autokratische Regime fallen? Eine Harvard-Forscherin hat dazu einen Schwellenwert aufgestellt. Was ist dran an der Formel?

3,5 Prozent der Bevölkerung. Das soll die kritische Masse sein, die es braucht, um Diktaturen zu stürzen. Ganz ohne Gewalt. Wenn die Formel stimmt, wäre es vor allem ermutigend. Es wäre dann nur ein vergleichsweiser kleiner Teil couragierter Menschen erforderlich, um Tyrannen friedlich zu entmachten.

Ausgerechnet hat den Schwellenwert die Harvard-Politologin Erica Chenoweth. Er basiert auf einer Analyse von mehr als 300 Protesten aus über 100 Jahren, von den Suffragetten um 1900 bis zum Arabischen Frühling. Chenoweths Resümee der Datenauswertung: „Es gab keine Bewegung, die scheiterte, nachdem sie auf ihrem Gipfel eine Beteiligung von 3,5 Prozent der Bevölkerung erreicht hatte.“ Die meisten der erfolgreichen Bewegungen seien zudem gewaltlos gewesen.

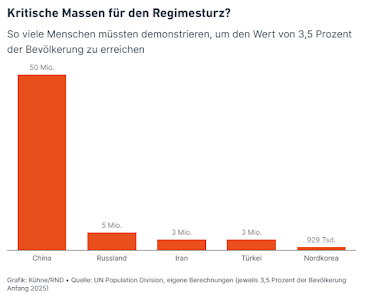

Was hieße das für gegenwärtige Diktaturen? Zunächst einmal, dass 3,5 Prozent gar nicht so wenig sind, wenn man es in absoluten Zahlen ausrechnet. In Nordkorea mit seinen rund 27 Millionen Einwohnern müssten fast eine Million auf die Straße gehen, in China mit mehr als einer Milliarde Menschen wären sogar 50 Millionen Protestierende notwendig, um die Schwelle zu erreichen.

Kritische Massen für den Regimesturz?

So viele Menschen müssten demonstrieren, um den Wert von 3,5 Prozent der Bevölkerung zu erreichen

Darüber hinaus ist die Quote alles andere als ein Erfolgsgarant. Denn selbst wenn sie erreicht oder gar überschritten wird, können Proteste scheitern. Grundsätzlich räumt das auch Chenoweth ein: „Ich rate dazu, die 3,5-Prozent-Regel als Faustformel zu betrachten, nicht als eisernes Gesetz“, schreibt die Forscherin in einem Aufsatz.

Allerdings liefert ihre eigene Datensammlung kaum Material, das gegen die Quotenthese spricht. Zwar haben die Forschenden in einer nachträglichen Korrektur Fälle eingeschlossen, in denen ein Überschreiten des Schwellenwertes trotzdem nicht zum Regimesturz führte, nämlich eine Revolte in Brunei im Jahr 1962 und der 2014 gescheiterte Aufstand gegen König Hamad in Bahrein. Doch in anderen Fällen wirkt es ein bisschen wie Schönrechnen. So wird auch im aktuellsten Datensatz die Beteiligung an erfolglosen Protesten deutlich kleiner ausgewiesen, als man es aus Medienberichten ableiten könnte.

Türkei: Misserfolg trotz Masse

Das gilt etwa für die Gezi-Proteste in der Türkei im Sommer 2013. Sie hatten sich ursprünglich nur gegen den Bau eines Einkaufszentrums im Istanbuler Gezi-Park gerichtet, doch als Reaktion auf Polizeigewalt waren sie zum bis dahin größten Proteststurm gegen Recep Tayyip Erdogan angewachsen.

In Chenoweths Datensatz findet sich zu den Gezi-Demonstrationen ein Wert von gerade einmal 15.000 Teilnehmenden, mit einer entsprechenden Quote von nur 0,02 Prozent der Bevölkerung. Verschiedene Medien gehen jedoch auf Basis offizieller Angaben von 2,5 bis 3,5 Millionen Protestierenden aus. Selbst bei der unteren Schätzzahl käme man auf 3,3 Prozent der damaligen Bevölkerung – also ziemlich nah dran am Schwellenwert.

Natürlich gibt es auch andere Beispiele. Besonders eindrücklich scheinen die Zahlen zum arabischen Frühling. In Ägypten sollen 2011 gar 15 Millionen Menschen gegen den Langzeitherrscher Husni al-Mubarak auf die Straße gegangen sein, und dann zwei Jahre später noch einmal so viele gegen dessen Nachfolger, den Muslimbruder Mohammed Mursi. Beide Male führten die Proteste zur Entmachtung.

Einfache Schablonen, komplexe Realität

Was das Beispiel Ägypten aber auch zeigt: Mindestens genauso wichtig wie die Zahl der Demonstrierenden ist das Verhalten der Sicherheitskräfte. Denn in letzter Konsequenz war es das Militär, das die Präsidenten Mubarak und Mursi stürzte. Bei Letzterem muss man sogar von einem Putsch sprechen, der die Proteste lediglich zum Anlass nahm. Denn mit Feldmarschall Abdel Fatah al-Sisi setzte das Militär wieder einen eigenen Kandidaten ins Präsidentenamt, der Ägypten bis heute ähnlich autokratisch regiert wie vormals Mubarak.

Andere Beispiele aus dem arabischen Frühling können ebenfalls lehrreich sein.

Denn auch dabei zeigen sich die Grenzen des friedlichen Drucks. Libyen ist in Chenowehts Datensatz ein Erfolgsbeispiel, aber eben ein gewaltsames. Diktator Muammar al-Gaddafi hatte begonnen, auf sein eigenes Volk zu schießen, und er wäre damit vermutlich ähnlich erfolgreich gewesen wie sein Amtskollege Baschar al-Assad in Syrien, wenn nicht die Nato eingegriffen und die Luftwaffe Gaddafis außer Gefecht gesetzt hätte. Am Ende wurde der Diktator von Rebellen zu Tode gelyncht, nachdem er aus seinem Fahrzeug vor dem Bombardement durch Nato-Flugzeuge geflohen war.

Denn auch dabei zeigen sich die Grenzen des friedlichen Drucks. Libyen ist in Chenowehts Datensatz ein Erfolgsbeispiel, aber eben ein gewaltsames. Diktator Muammar al-Gaddafi hatte begonnen, auf sein eigenes Volk zu schießen, und er wäre damit vermutlich ähnlich erfolgreich gewesen wie sein Amtskollege Baschar al-Assad in Syrien, wenn nicht die Nato eingegriffen und die Luftwaffe Gaddafis außer Gefecht gesetzt hätte. Am Ende wurde der Diktator von Rebellen zu Tode gelyncht, nachdem er aus seinem Fahrzeug vor dem Bombardement durch Nato-Flugzeuge geflohen war.

An solchen Fallbeispielen zeigt sich die Grenze derart pauschaler Schablonen wie der 3,5-Prozent-Regel. Sie werden den komplexen Realitäten nicht gerecht, die zum Sturz von Diktaturen führen, ihnen entgehen qua System die Besonderheiten des Einzelfalls, und auch die Zufälligkeit von Ereignissen vermögen sie nicht zu erfassen.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen